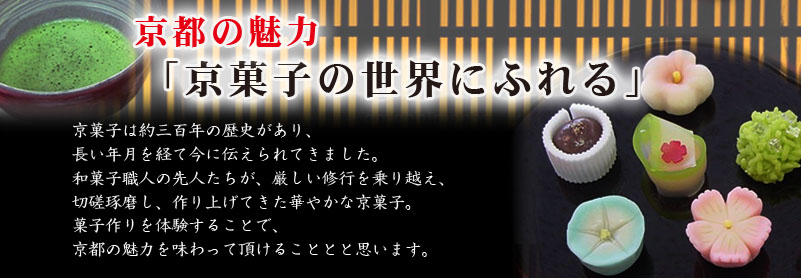

【京都の和菓子:京菓子とは?】

四季を彩る華やか京菓子とは、いったいどのようなものなのでしょうか。

京菓子とは、京都で修行した職人が、京都で作る和菓子のことを京菓子といいます。これは「都」である京の菓子を地方のものと区別するために、このように呼ばれるようになりました。

京菓子は、有職故実による儀式や典礼の影響を受け、伝統の祭礼や儀式のための供餞菓子や芸術、茶の湯によって洗練された茶菓子が作られ、発展してきました。

宮中や公家、社寺や茶家(ちゃけ)などに献上される「献上菓子」を「上菓子(じょうがし)」と言い、庶民が口にする菓子とは区別され作られていました。

これらの京菓子は、年中行事や四季の季節感を大切にする京都人の美意識によって育まれてきたのです。

【京菓子の起源 】

京菓子の起源は、平安時代(794年 - 1185年)にさかのぼります。当時の日本の首都であった平安京(現在の京都)は、貴族たちが集う文化の中心地でした。

平安時代は、貴族文化が栄え、宮廷の儀式や行事で和菓子が用いられるようになりました。また、中国からの影響もあり、菓子作りがさらに洗練されていった時代でもあります。

鎌倉時代(1185年 - 1333年)に入ると、武家政権の台頭とともに、茶道が日本の文化として根付き始めました。室町時代(1336年 - 1573年)には、茶の湯がさらに発展し、茶室での茶会が頻繁に行われるようになりました。茶の湯の精神性と繊細さが、京菓子の発展とともに大きく影響し、茶席で用いられる和菓子としての地位を確立しました。

また、室町時代には、足利義満によって金閣寺が建立され、さらに多くの寺院や文化施設が京都に建てられました。これにより、寺社の行事や茶会などで使われる和菓子の需要が高まり、京都の菓子職人たちが独自の技法やデザインを追求するようになりました。

戦国時代(1467年 - 1615年)を経て、江戸時代(1603年 - 1868年)になると、平和で安定した時代を迎え、商業や芸術が発展しました。この時代には、菓子職人たちが京都の伝統を継承し、さらに独創的で美しい京菓子が生み出されました。

現代に至るまで、京菓子はその美しさや繊細さから、日本の伝統的な和菓子として多くの人々に愛され続けています。茶道の文化とともに、京菓子は日本の歴史や風土を感じさせる独特の魅力を持っており、現在でもその伝統が守られています。

【京菓子の芸術性 】

京菓子の芸術性は、その形状や色使い、そして四季の変化を反映したデザインにより強く表現されています。

ここでは、その具体的な例を挙げて説明します。

①:形状と色使い

京菓子の形状は、職人の繊細な技術と感性により生み出されています。

例えば、「生菓子」は、その形状や色彩が独特で、菓子自体が一つの小さなアートワークのようです。

その形状は、動物や植物、季節の風物詩など、自然界からインスピレーションを得ています。色使いにもこだわりがあり、自然の色を忠実に再現するために、自然の食材から色素を抽出して使用することもあります。

京菓子の形状と色使いについての具体例をいくつか挙げて説明します。

1. 形状

「生菓子」は、四季折々の風物詩を繊細に表現した菓子で、その形状はまさに職人技の集大成と言えます。

例えば、「錦玉」という菓子は、丸くて光沢のある形が宝珠を思わせるためにその名がつけられ、色鮮やかな餡が中心部に見えるデザインが特徴的です。

また、春には桜の花びらを模した菓子、夏には涼を求める鯉の形をした菓子、秋には落ち葉や月を描いた菓子、冬には雪の結晶をかたどった菓子など、季節感を表現する形状の菓子が多く見られます。

2. 色使い

京菓子の色使いは、自然の色を忠実に再現するために、自然の食材から色素を抽出して使用することもあります。

例えば、「ねりきり」は、白あんに食材の色素を混ぜて作られ、美しい色彩が楽しめる菓子です。抹茶を使えば深い緑色に、紅芋を使えば鮮やかな紫色に、黄ニンジンを使えば明るい黄色になります。

これらの自然な色彩が、菓子に深みと豊かさを与えます。

3. 職人の感性

職人の感性が光る例としては、「平安神宮のしだれ桜」をモチーフにした菓子があります。この菓子は、桜の花びらが優雅に垂れ下がる様子を、精巧に再現しています。華やかなピンクの花びらと、繊細な金箔の葉脈は、まさに芸術作品のようです。

これらの例からもわかるように、京菓子の形状と色使いは、自然の美しさと季節の移り変わりを繊細に表現しています。それぞれの菓子には、職人の高度な技術と感性が息づいており、見るだけでなく、食べることによってその美しさを五感で楽しむことができます。

②四季を反映したデザイン

京菓子は、四季折々の風景や風物詩を反映したデザインが特徴的です。春には桜の花をかたどった菓子、夏には涼やかな川や魚、秋には紅葉や実り豊かな果物、冬には雪景色や寒鳥などをイメージした菓子が作られます。

これらは、日本人が古来から持つ四季の感覚と共鳴し、季節の移り変わりを楽しむ文化を反映しています。 京菓子の四季を反映したデザインについて、具体的な例をいくつか挙げて説明します。

1. 春

春には桜をモチーフにした菓子がよく作られます。例えば、「桜餅」は、桜の葉で包まれた餡入りの餅で、桜の花びらの形をした「ねりきり」は、桜の花びらの美しさと儚さを表現しています。

また、「菜の花」をモチーフにした菓子は、春の訪れを告げる菜の花の鮮やかな黄色と、新しい生命の喜びを象徴しています。

2. 夏

夏には涼しげなデザインの菓子が特徴です。「鯉の泳ぐ川」を描いた菓子や、「夏草」をかたどった菓子などがあります。特に「わらび餅」は、その涼しげな見た目と、口当たりの良さで夏にぴったりの菓子です。

3. 秋

秋には紅葉や実りの秋を表現した菓子が多く見られます。「もみじ饅頭」は、もみじの葉をかたどった饅頭で、中には栗やさつま芋の餡が入っています。また、「柿の葉寿司」は、柿の葉で包んだ寿司で、秋の収穫を祝う一品です。

4. 冬

冬には、雪景色や冬の生物をイメージした菓子が作られます。「雪見だいふく」は、雪見を楽しみながら食べるための菓子で、その白さとふわっとした食感が雪をイメージさせます。

また、「寒鳥」をかたどった菓子は、冬の厳しさと共に、生命の強さを象徴しています。 これらの例からもわかるように、京菓子は四季折々の風物詩を繊細に表現し、その季節感を楽しむことができます。それぞれの菓子が、季節の移り変わりと共に、様々な風景や感情を呼び起こしてくれます。

③:職人の技術と感性

京菓子は、高度な技術と繊細な感性を持つ職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。例えば、砂糖細工の菓子「干菓子」は、砂糖と寒天を主成分に、鮮やかな色と微細な形状を表現するために、高度な技術が必要とされます。

また、餡や生地の舌触りを整えるためには、職人の長年の経験と感性が必要となります。 京菓子における職人の技術と感性について、具体的な例をいくつか挙げて説明します。

1. 砂糖細工の「干菓子」

京菓子の中でも特に高度な技術を要するのが「干菓子」で、これは砂糖と寒天を使った砂糖細工の一種です。

「干菓子」にはさまざまな種類があり、例えば、小さな花や鳥、風景などを表現したものがあります。これらは極めて微細な作業が必要で、職人の高度な技術が求められます。特に、色彩の美しさと形状の繊細さが重要とされ、職人の感性が試される作品となります。

2. 餡の舌触り

餡は京菓子に欠かせない要素であり、その品質が菓子全体の味を左右します。良質な餡を作るには、豆の種類や炊き方、すり方など、微細な技術が必要です。

例えば、白あんはその舌触りの滑らかさで評価されますが、これは豆の皮を丁寧に取り除き、適度な硬さに炊き上げることで達成されます。これには職人の長年の経験と感性が必要となります。

3. 季節感を表現する感性

京菓子はその形状や色彩によって季節感を表現しますが、これもまた職人の感性が試される点です。例えば、「ねりきり」は四季折々の風物詩を繊細に表現しますが、その色彩や形状の美しさは職人の感性によって生み出されます。

また、「月見団子」は十五夜の月を象徴する菓子ですが、団子の形状や盛り付け方によって、月の美しさと哀愁を表現します。

これらの例からもわかるように、京菓子は高度な技術と繊細な感性を持つ職人によって一つ一つ手作りされ、その職人技が菓子の美しさと味わいを引き立てます。

そのため、京菓子はただ食べるだけでなく、見て、感じて、味わうことでその真価を理解することができます。

④:和菓子と茶道の関係

京菓子は、茶道と密接な関係があります。茶室で使用されるお菓子は、その美しさと味わいが、一服のお茶をより一層引き立てるために重要です。

そのため、京菓子は美的な観点だけでなく、お茶とのハーモニーを考えたデザインや味わいが求められます。

一部の京菓子は茶道のために特別に製作され、その季節の風情を反映した形状や色彩、または茶室の装飾や主題に合わせたものであることがあります。

茶道においては、お菓子を味わった後の口の中に残る甘味が、続いていただく苦みのある抹茶の風味を引き立てます。

そのため、京菓子は風味だけでなく、その食感や甘さのバランスも重要となり、お菓子とお茶とのハーモニーが求められます。 また、茶道におけるお菓子は、茶事の一部としてゲストを迎える主人の心遣いを表すものでもあります。

そのため、ゲストを心地よく迎えるため、また、季節感を共有するために、季節に合わせた京菓子を選ぶことが一般的です。例えば、春には桜の花をあしらった菓子、秋には月をテーマにした菓子などが用意されます。

これらのことから、京菓子はただ美しいだけでなく、茶道の精神や美意識、季節感、ホスピタリティなど、日本の伝統文化を体現しています。

本格的な京菓子作りを短期間で学べる。社会人のための和菓子の実践学校。

【京菓子と和菓子の違いとは?】

京菓子というのは、京都で修行した職人が、京都で作る和菓子のことです。

つまり、京菓子は和菓子の一種です。和菓子のうち、京都の職人が京都の地で作った和菓子のみが京菓子と呼ばれます。

このように単なる和菓子ではなく、京都で作られた和菓子のみを「京菓子」と呼ぶようになったのは、当時「都」であった京都をほかの地域と区別するのが目的でした。

その伝統が今も残り、京都の和菓子は特別な名、京菓子と呼ばれます。 なお、京菓子も含まれるより広範囲なお菓子を意味する和菓子という言葉は、日本の伝統菓子の総称として使われます。

ただ、その中でも明治時代以降、海外から多く入ってきた洋菓子に対する言葉とした意味合いが強いです。そのため、江戸時代までに日本に伝わり独自の要素を盛り込み変化したお菓子のみを表す言葉として使われるのが一般的です。

一方で、その定義は明確に定められているものではありません。江戸時代以降に日本独自で生み出されたお菓子を和菓子と呼ぶこともあります。

また、共通する特徴として、小豆や餅粉、米粉などを原料としたふんわりと優しい甘さがあげられるものの、時代とともにその味・見た目の多彩さは進化し続けています。

日本が誇る食文化のひとつとして広く人々に愛され続けている存在こそが、和菓子です。

【京菓子の良さとは? 】

京菓子は、大きくは「生菓子・半生菓子・干菓子」に分類できます。

そして、そのそれぞれに違った魅力があるものの、そのいずれも、京都四季の季節感、雪月風花の刹那の時を味わう、京都人の美意識とともに育まれてきたのは共通です。

そのため、京菓子を食べるものはみな、その存在を通して四季の移り変わりを楽しめます。日本ならではの四季の移ろいを、食を通して感じさせてくれるところこそが、京菓子の最大の魅力です。また、使う素材や味からだけでなく、見た目の美しさや香り、さらには菓子に触れるその感覚からも、季節の変化を感じさせてくれます。

特に、かつて都であった京都ならではの古典文学や年中行事などにちなんだ銘を菓子につけることで、味覚・触覚・嗅覚・視覚に加えて、その名から情景を思い浮かべられる聴覚を含めた五感で楽しめる京菓子も数多くあります。

この五感で楽しめるという特徴は、都であった京都のお菓子だからこその魅力と言えます。 また、京菓子は、伝統を重んじるものの、今なお新しい感動を人々に届けることを追い求め続けています。

これまで美を追い求めることで培ってきた伝統文化や技術を大切にしつつ、変わることを恐れない京菓子の世界が届けてくれる感動は、ますます広がりを見せています。

◆京菓子の歴史

和菓子のルーツは、「木の実」や「果物」

食が充分ではなかった古代人は、空腹を感じると野生の「古能美」(木の実)や「久多毛能」(果物)を採って食べていました

この間食が「果子」と呼ばれるものになったと考えられています。食べ物を加工する技術のなかった太古には、果物の甘みを特別な恵みと感じ、主食と区別していたと言われています。

唐菓子(からくだもの)

奈良・平安時代の遣唐使がさかんであった時代に、唐風文化の一つとして唐菓子が入ってきました。

この唐菓子は、「梅枝(ばいし)」「桃子(とうし)」「餲餬(かっこ)」「桂心(けいしん)」「黏臍(てんせい)」「饆饠(ひちら)」「鎚子(ついし)」「団喜(だんき)」などと呼ばれ、米、麦、大豆、小豆などをこねたり、油で揚げたりしたもので特徴のある形をしており、祭祀用として尊ばれました。この唐菓子が、和菓子に大きな影響を与えたと考えられています。

羊羹・饅頭

「南蛮菓子」

「茶道と和菓子」

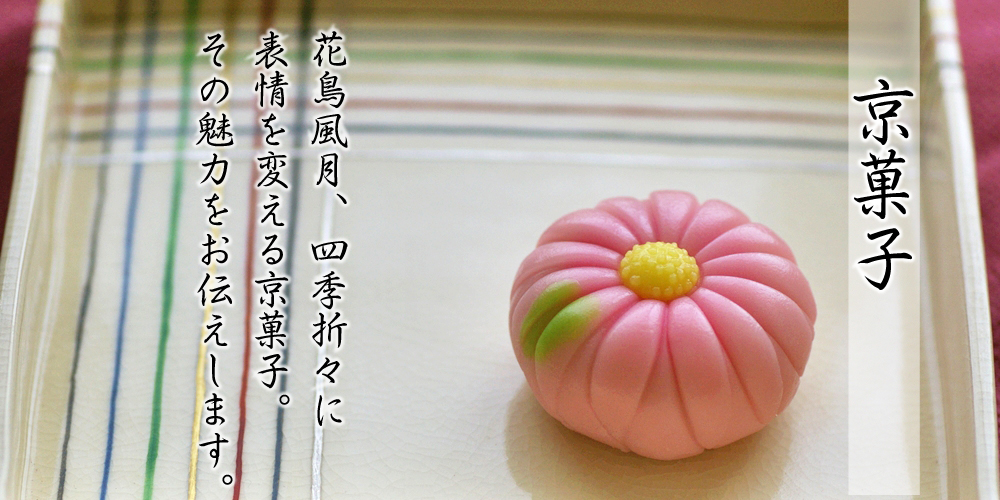

「四季の京菓子」

「京菓子—練り切り」

「京菓子司 よし廣」-受賞商品」

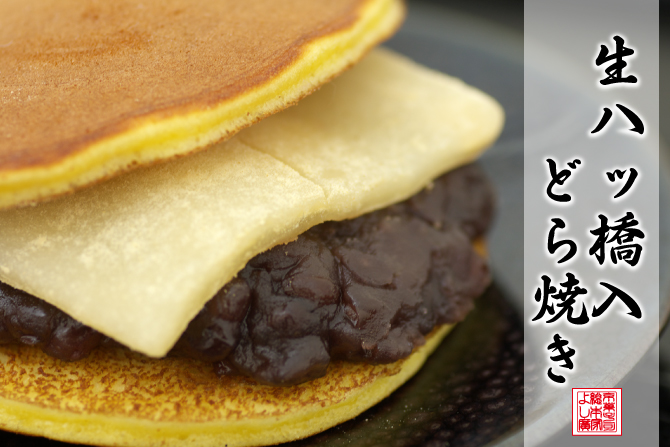

「手焼きで焼き上げる―どら焼き」